трек «Интернет-исследования»

клуб любителей участвует в запуске направления «интернет-исследования» в магистратуре ИТМО по цифровым гуманитарным наукам. подробности — на сайте центра. набор идёт!

Инфраструктура и модерн:

сила, время и социальная организация

в истории социотехнических систем

сила, время и социальная организация

в истории социотехнических систем

перевод статьи Пола Эдвардса

Автор перевода: Антон Боровиков

Редакторы перевода: Лёня Юлдашев и Армен Арамян

Оригинальный текст: Edwards P. N. Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems // Modernity and Technology. — Cambridge, MA: MIT Press, 2003. — pp. 185−226.

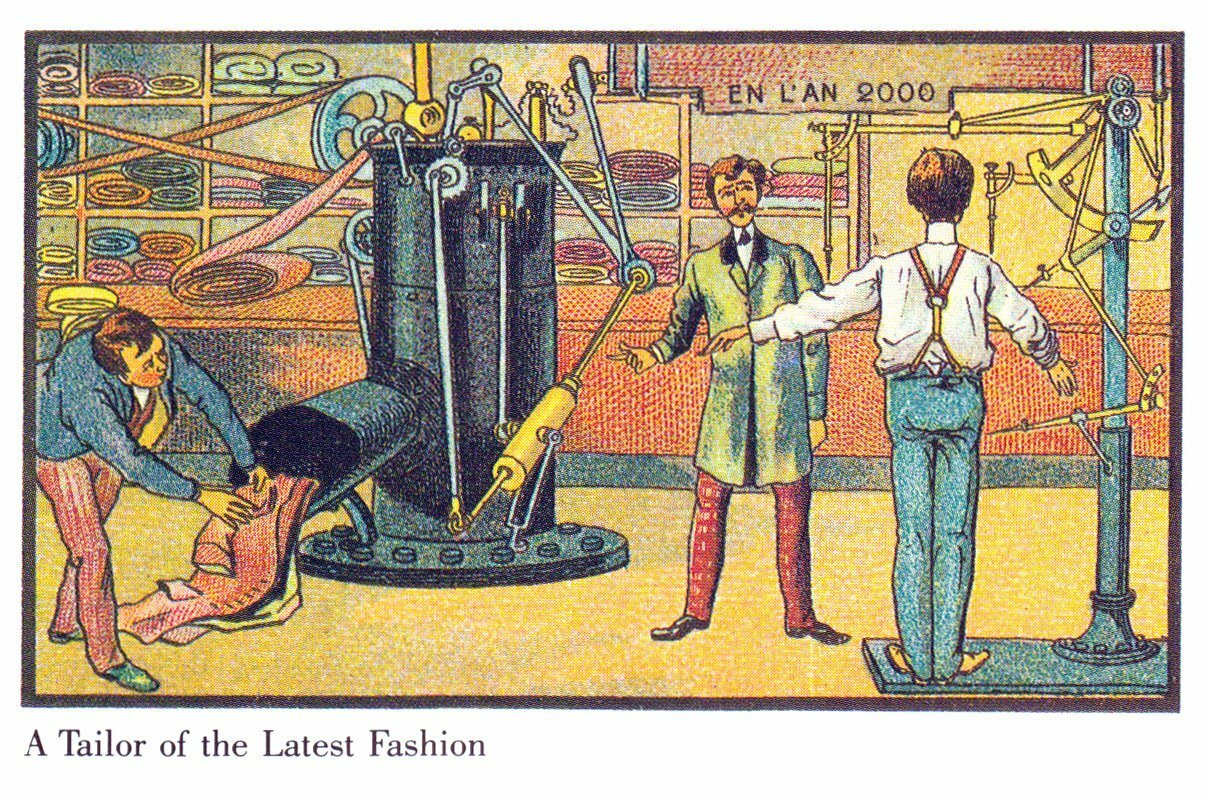

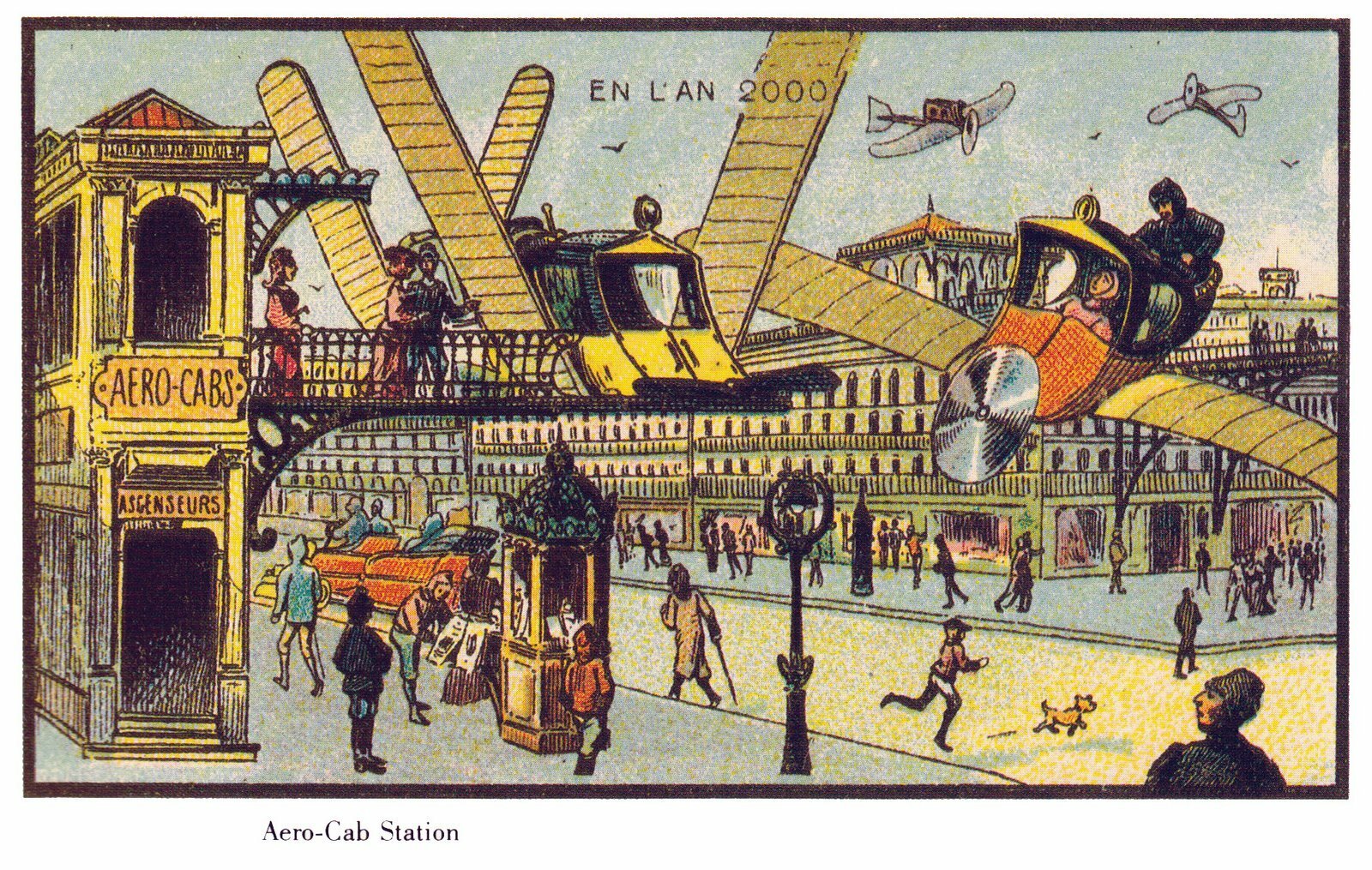

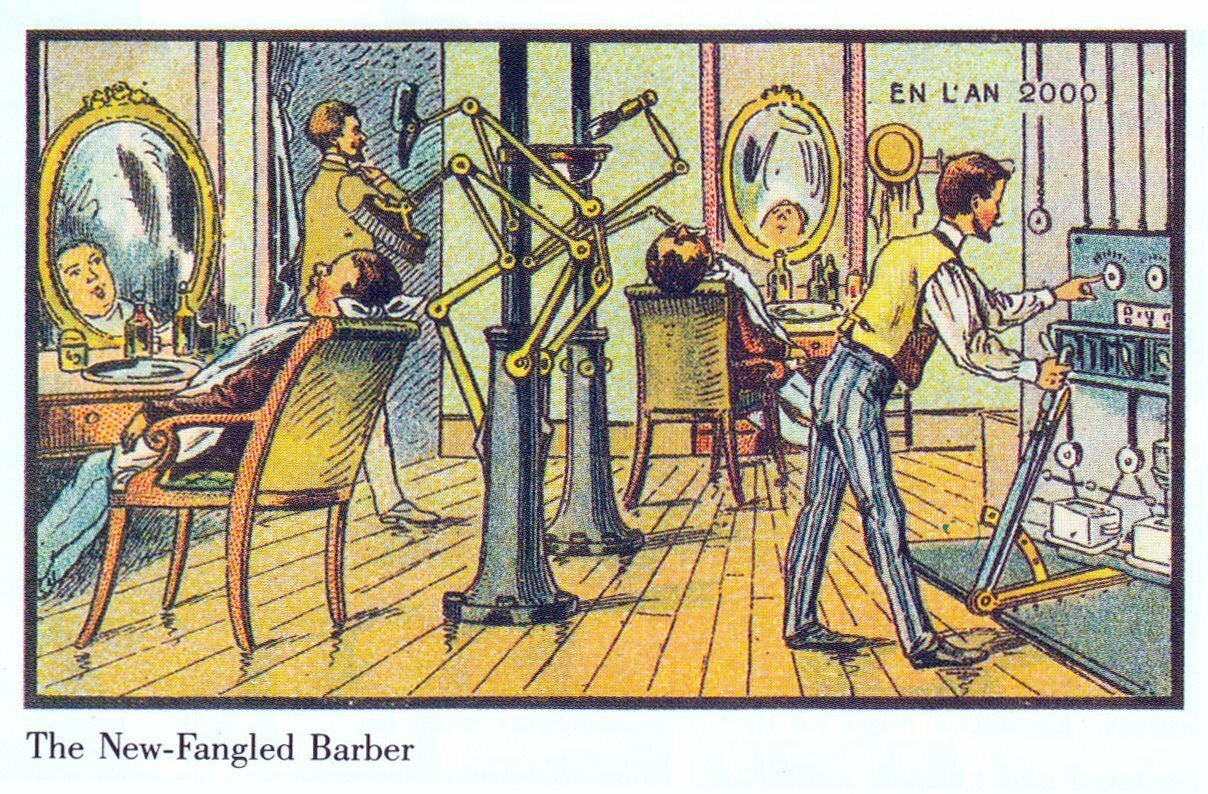

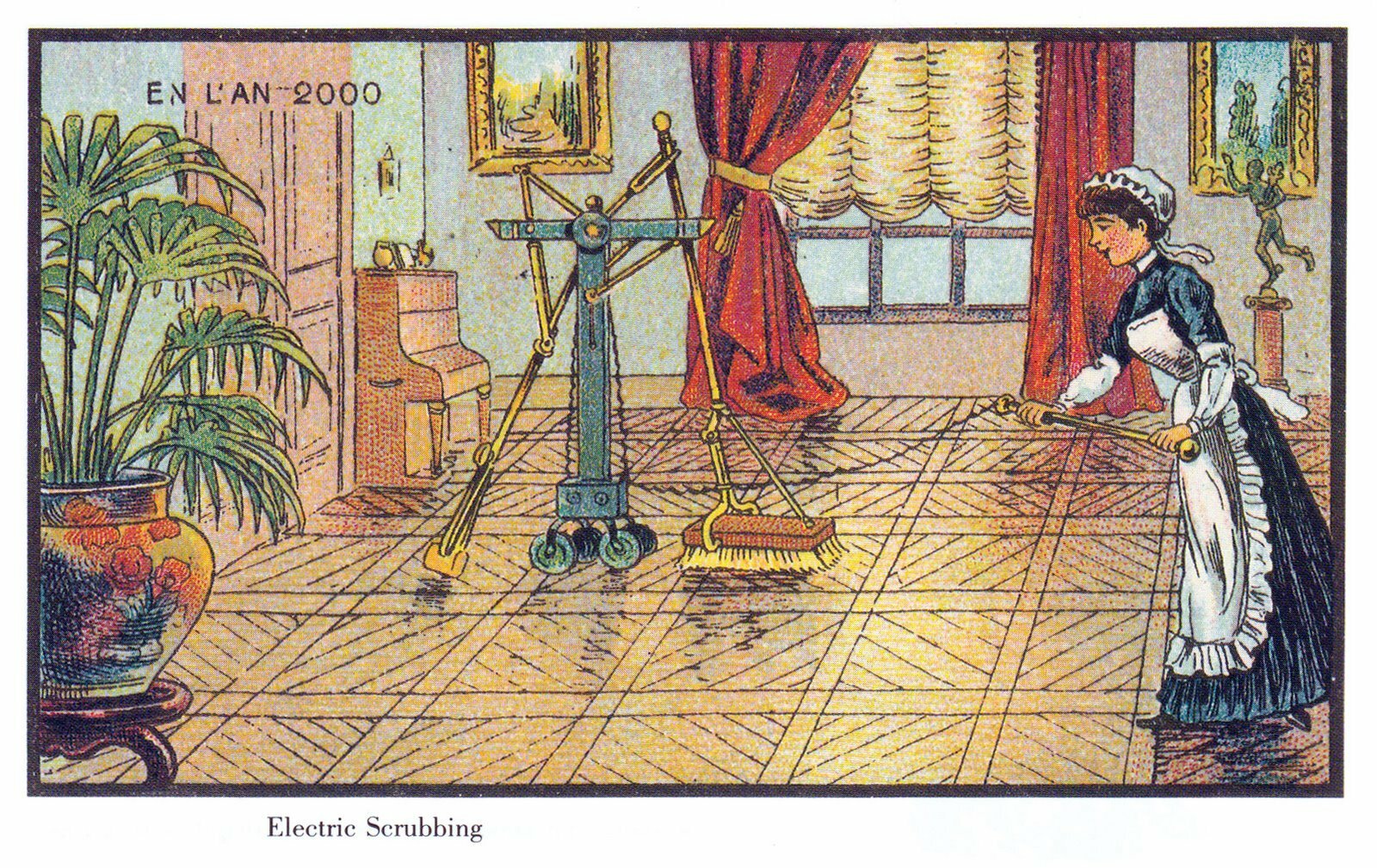

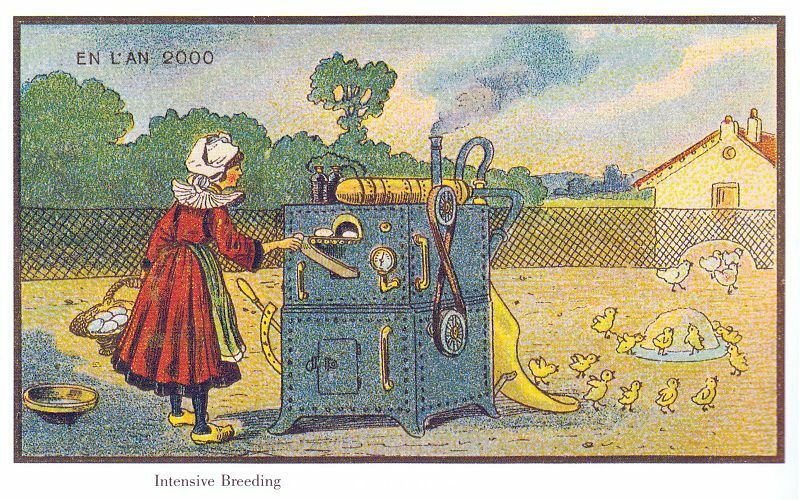

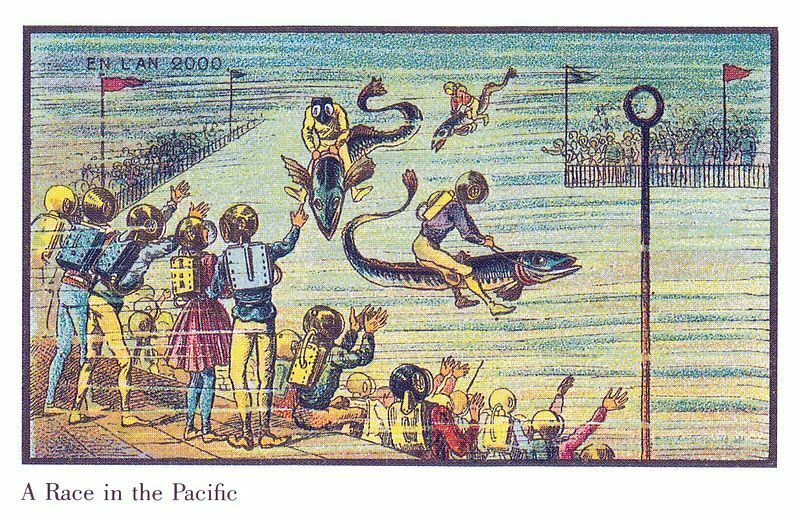

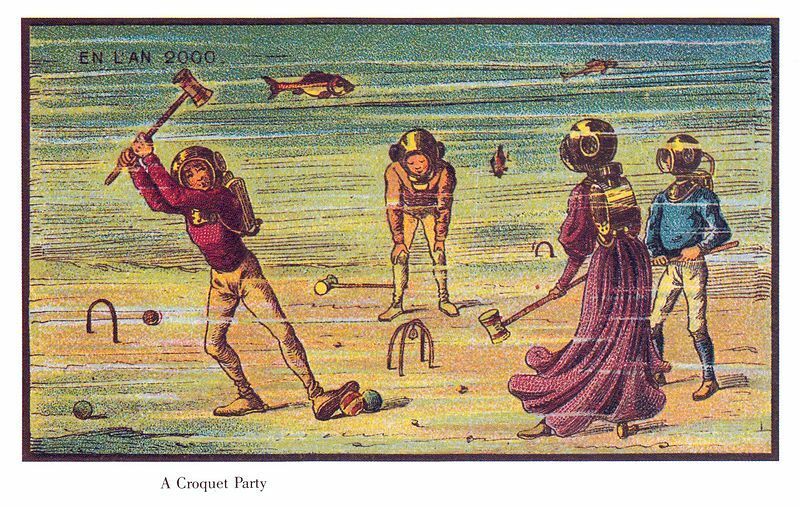

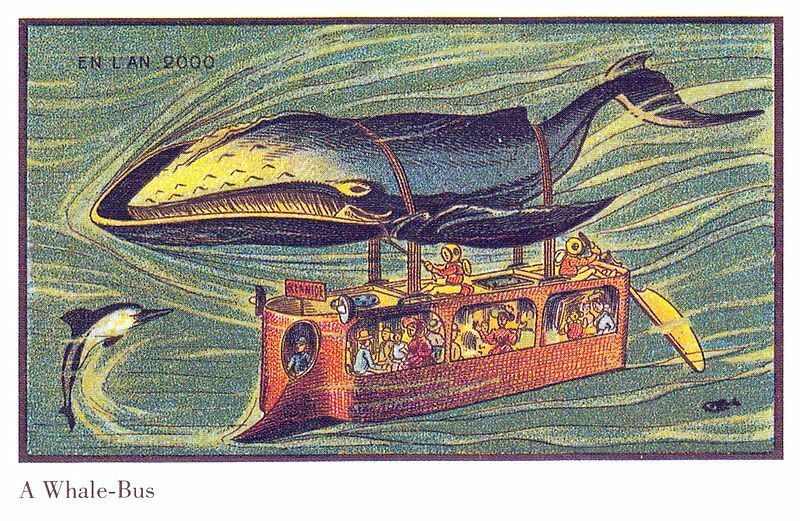

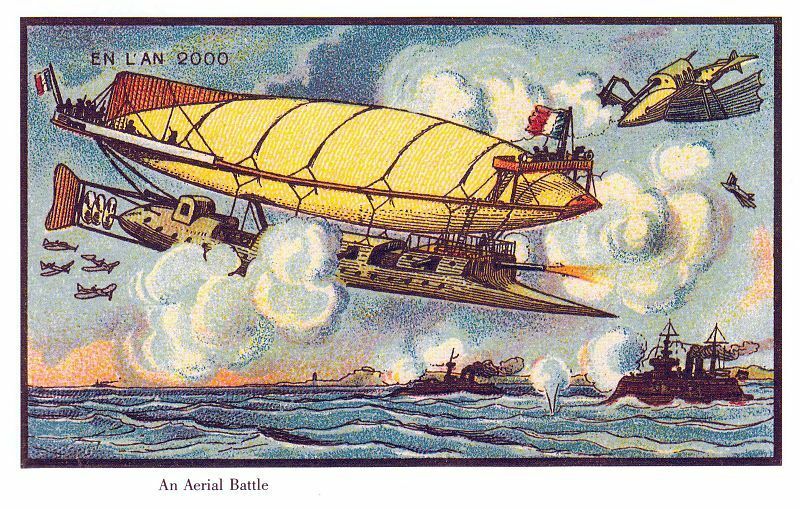

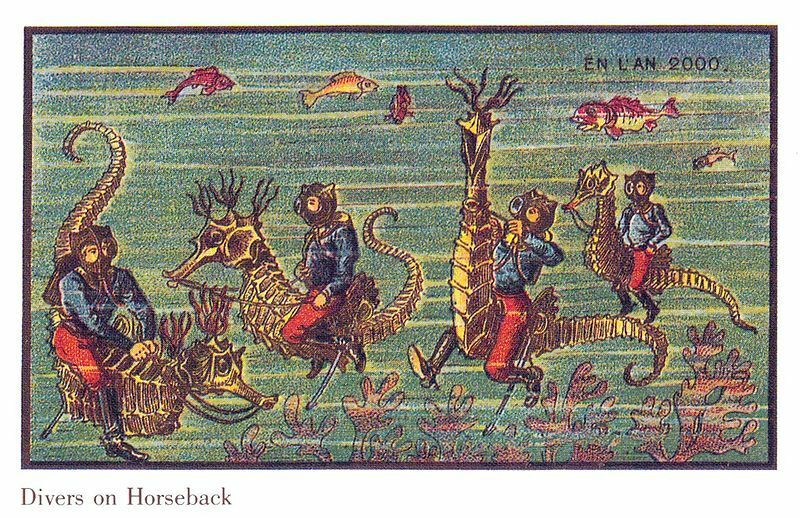

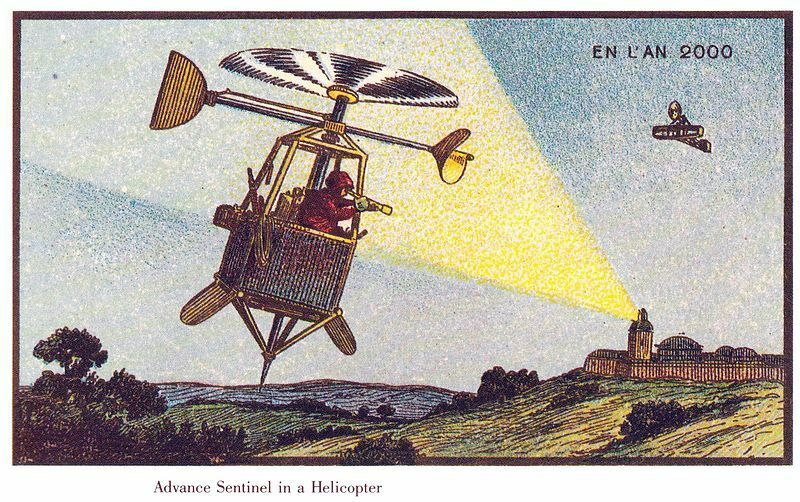

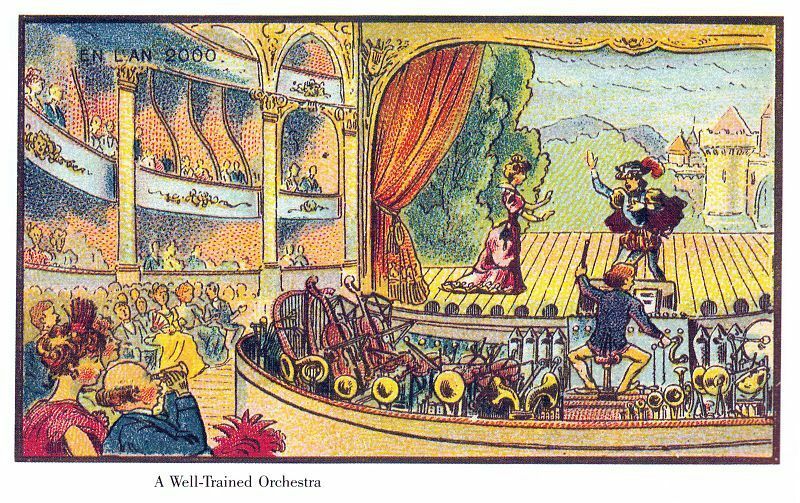

В оформлении использованы открытки из серии «Франция в XXI веке» (En L'An 2000)

Перевод выполнен для журнала «Докса». Это републикация.

Редакторы перевода: Лёня Юлдашев и Армен Арамян

Оригинальный текст: Edwards P. N. Infrastructure and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of Sociotechnical Systems // Modernity and Technology. — Cambridge, MA: MIT Press, 2003. — pp. 185−226.

В оформлении использованы открытки из серии «Франция в XXI веке» (En L'An 2000)

Перевод выполнен для журнала «Докса». Это републикация.

Сергей Мохов, антрополог:

Статья Пола Эдвардса за прошедшие после её публикации 15 лет успела стать классикой среди социальных исследователей инфраструктур. Несмотря на достаточно редукционистский взгляд на инфраструктуру, его статья обращает внимание на крайне важную связь между такими, казалось бы, весьма понятными и простыми категориями, как время, пространство, масштабы и размер, и тем, как устроена наша социальная жизнь. Эдвардс показывает, что сама идея материально-технической инфраструктуры в том виде, к которому мы привыкли, обязана своему появлению и становлению именно эпохе модерна с его акцентом на национальные государства, унификацию, капитализм и серьёзные сети обмена ресурсами. Статья может показаться немного устаревшей, что вполне естественно и справедливо для текстов 15-летней давности, однако, подобная классика должна быть доступна на русском языке страждущим читателям.

Статья Пола Эдвардса за прошедшие после её публикации 15 лет успела стать классикой среди социальных исследователей инфраструктур. Несмотря на достаточно редукционистский взгляд на инфраструктуру, его статья обращает внимание на крайне важную связь между такими, казалось бы, весьма понятными и простыми категориями, как время, пространство, масштабы и размер, и тем, как устроена наша социальная жизнь. Эдвардс показывает, что сама идея материально-технической инфраструктуры в том виде, к которому мы привыкли, обязана своему появлению и становлению именно эпохе модерна с его акцентом на национальные государства, унификацию, капитализм и серьёзные сети обмена ресурсами. Статья может показаться немного устаревшей, что вполне естественно и справедливо для текстов 15-летней давности, однако, подобная классика должна быть доступна на русском языке страждущим читателям.

Введение

Самое заметное свойство технологиив модерном [1] (индустриальном и постиндустриальном) мире — то, что для большинства людей технология остаётся незаметной.

Это по-прежнему так, несмотря на весь шум от Вавилонской башни споров о «технологиях». Обсуждение технологий редко затрагивает весь набор социотехнических систем, характерных для модерных обществ. Вместо этого в каждый отдельный момент большая часть дискуссий связана с «высокими технологиями», т. е. новыми или быстро развивающимися. Сегодня это носимые гаджеты, генетически модифицированная еда, система GPS-навигации и интернет. Телевидение, домашняя сантехника или обычный телефон — Новые Великие Изобретения вчерашнего дня — вызывают только скуку. При этом изобретения куда как более значимые исторически, например, керамика, шурупы, навыки плетения и бумага, уже не считаются «технологиями». Возможно, развивающиеся рынки высокотехнологичных товаров влияют на производство значительной части техно-дискурса. Корпорации, правительства и рекламодатели тратят огромные ресурсы на то, чтобы удержать эти товары на переднем крае нашего внимания — в чём мы часто не отдаём себе отчёта. Неудивительно, что им это удаётся.

Однако остаётся фактом, что устоявшиеся технологические системы — автомобили, дороги, коммунальное водоснабжение, канализация, телефоны, железные дороги, прогнозы погоды, здания и компьютеры (в самом распространённом способе их использования [2]), стали естественным фоном нашей повседневности, как деревья, дневной свет или грязь. Наша цивилизация основательно зависит от них, хотя мы замечаем это, как правило, в редкие моменты сбоев. Устоявшиеся технологические системы являются соединительными тканями и кровеносными сосудами модерности. Если коротко, эти системы стали инфраструктурами.

Основная идея этой статьи заключается в том, что инфраструктуры формируют состояние модерности и формируются им, иными словами, они находятся в процессе со-конструирования. Связывая между собой макро-, мезо- и микро- масштабы времени, пространства и социальной организации [3], они образуют устойчивое основание модерных социальных миров.

Самое заметное свойство технологиив модерном [1] (индустриальном и постиндустриальном) мире — то, что для большинства людей технология остаётся незаметной.

Это по-прежнему так, несмотря на весь шум от Вавилонской башни споров о «технологиях». Обсуждение технологий редко затрагивает весь набор социотехнических систем, характерных для модерных обществ. Вместо этого в каждый отдельный момент большая часть дискуссий связана с «высокими технологиями», т. е. новыми или быстро развивающимися. Сегодня это носимые гаджеты, генетически модифицированная еда, система GPS-навигации и интернет. Телевидение, домашняя сантехника или обычный телефон — Новые Великие Изобретения вчерашнего дня — вызывают только скуку. При этом изобретения куда как более значимые исторически, например, керамика, шурупы, навыки плетения и бумага, уже не считаются «технологиями». Возможно, развивающиеся рынки высокотехнологичных товаров влияют на производство значительной части техно-дискурса. Корпорации, правительства и рекламодатели тратят огромные ресурсы на то, чтобы удержать эти товары на переднем крае нашего внимания — в чём мы часто не отдаём себе отчёта. Неудивительно, что им это удаётся.

Однако остаётся фактом, что устоявшиеся технологические системы — автомобили, дороги, коммунальное водоснабжение, канализация, телефоны, железные дороги, прогнозы погоды, здания и компьютеры (в самом распространённом способе их использования [2]), стали естественным фоном нашей повседневности, как деревья, дневной свет или грязь. Наша цивилизация основательно зависит от них, хотя мы замечаем это, как правило, в редкие моменты сбоев. Устоявшиеся технологические системы являются соединительными тканями и кровеносными сосудами модерности. Если коротко, эти системы стали инфраструктурами.

Основная идея этой статьи заключается в том, что инфраструктуры формируют состояние модерности и формируются им, иными словами, они находятся в процессе со-конструирования. Связывая между собой макро-, мезо- и микро- масштабы времени, пространства и социальной организации [3], они образуют устойчивое основание модерных социальных миров.

Быть модерным значит жить внутри и с помощью использования инфраструктур и, следовательно, пребывать — испытывая некоторое неудобство — на пересечении этих масштабов. В то же время, эмпирические исследования инфраструктур вскрывают глубинное напряжение, связанное с тем, что Латур недавно назвал «нововременной установкой» — общественный договор, который отделяет природу, общество и технологии друг от друга, как если бы они были онтологически независимы друг от друга (Latour 1999). Глубокое исследование этих многоуровневых взаимосвязей позволяет увидеть не только со-конструирование, но и со-деконструкцию предположительно господствующих идеологий модерна.

Чтобы развить эти идеи, я начну с прояснения того, как инфраструктуры выступают для нас — в теории и на практике — в качестве среды, социального окружения, и невидимого, незаметного основания самой модерности. Дальше я перейду к методологическому вопросу, который повлиял на всю историографию: это вопрос к масштабу. Как выглядят инфраструктуры, если их рассматривать на разных масштабах силы, времени и социальной организации? Как отмечает Филипп Брей во второй статье этого сборника, «главное препятствие на пути соединения теорий модерности и исследований технологий состоит в том, что исследования технологий большей частью имеют дело с микро- (и мезо-) уровнями, тогда как теории модерности — с макро-уровнем». Я утверждаю, что инфраструктура — и в теории, и на практике — соединяет эти уровни и указывает путь для понимания их взаимоотношений. В последней части статьи я применю эти методы и аргументы к некоторым примерам из истории инфраструктур, включая интернет и систему противовоздушной обороны SAGE [4]. Эти размышления в конечном счёте приводят меня к выводам (созвучным идеям Брея): социальный конструктивизм как центральный концепт в исследованиях технологий и понятие «модерности» в теории модерна в значительной степени обусловлены выбором масштаба для проведения анализа. Многоуровневый подход, основанный на идее инфраструктуры, может стать средством от слепоты обоих этих подходов.

Что такое инфраструктура?

Слово «инфраструктура» возникло в языке военных для обозначения фиксированных объектов, таких как воздушные базы (Oxford English Dictionary). Сегодня оно превратилось в размытый термин, который часто используется для обозначения любых важных, широко распространённых технических ресурсов, созданных человеком. Словарь «American Heritage Dictionary» определяет это понятие как (1) «базу или основание, особенно для организации или системы», и (2) «основные устройства, службы и сооружения, которые необходимы для функционирования отдельных сообществ или общества в целом, такие как транспортная система, система связи, водопровод или линия электропередач, и общественные учреждения, включая школы, почтовые отделения и тюрьмы». В 1996—1997 годах Американская комиссия по защите критически важной инфраструктуры (PPCIP, US Commission on Critical Infrastructure Protection) положила в основание своего собственного определения инфраструктуры следующие сферы:

· транспорт;

· добыча и хранение нефти и газа;

· водоснабжение

· службы спасения;

· государственные службы;

· банки и финансы;

· электроэнергетика;

· средства информации и коммуникации.

Далее комиссия разъяснила:

«Под инфраструктурой… мы подразумеваем сеть независимых, преимущественно частных, созданных человеком систем и процессов, которые совместно и коллективно работают на производство и распределение непрерывного потокa товаров и услуг (Президентская комиссия по защите критически важной инфраструктуры, 1997)».

Лозунги свободного рынка не должны отвлекать нас от главного понятия в этом разъяснении: поток. Мануэль Кастельс, один из немногих ученых, который преуспел в подробном описании тесного взаимодействия между социотехническими инфраструктурами и общими моделями культурных, экономических, психологических и исторических изменений XX века, называет эти отношения «сетевой структурой» (Castells, 1996). Учитывая гетерогенный характер систем и институций, к которым отсылает это понятие, возможно, лучше всего определить «инфраструктуру"негативно как системы, без которых современное общество существовать не может.

Хотя «инфраструктура» часто используется как синоним понятия «оборудование», интересно, что ни одно из вышеприведённых определений не помещает в центр внимания характеристики собственно оборудования. Историки, социологи и антропологи технологий всё чаще признают, что все инфраструктуры (то есть все «технологии») на самом деле социотехничны по своей природе. Не только «оборудование», но и организации, базовые знания, которые передаются посредством коммуникации, общее одобрение и доверие и едва ли не повсеместный доступ необходимы для того, чтобы система была инфраструктурой в том смысле, который я здесь подразумеваю.

Стоит сделать одну оговорку. Определение инфраструктуры как невидимого, постоянно поддерживаемого фона «работает» только в развитых странах. На глобальном Юге (за неимением лучшего термина) инфраструктуры могут работать по-другому. Электросети и телефонная связь регулярно выходят из строя, нередко это случается каждый день; дороги, если они вообще есть, могут быть перегружены сверх меры; компьютерные сети работают очень медленно (если вообще работают). Я не буду пытаться совместить слишком разные — но одинаково «модерные» — инфраструктурные нормы в одной статье, обрекая себя на специфическую форму идеализма, а именно на перекос в сторону западных стран. Взамен я просто указываю на эту погрешность там, где она имеет место, и отмечаю, что любая полноценная теория модерности и технологий должна справиться с этой дополнительной степенью сложности. Другие тексты в этом сборнике — особенно Сталлера и Хана — начинают движение в этом направлении.

Чтобы развить эти идеи, я начну с прояснения того, как инфраструктуры выступают для нас — в теории и на практике — в качестве среды, социального окружения, и невидимого, незаметного основания самой модерности. Дальше я перейду к методологическому вопросу, который повлиял на всю историографию: это вопрос к масштабу. Как выглядят инфраструктуры, если их рассматривать на разных масштабах силы, времени и социальной организации? Как отмечает Филипп Брей во второй статье этого сборника, «главное препятствие на пути соединения теорий модерности и исследований технологий состоит в том, что исследования технологий большей частью имеют дело с микро- (и мезо-) уровнями, тогда как теории модерности — с макро-уровнем». Я утверждаю, что инфраструктура — и в теории, и на практике — соединяет эти уровни и указывает путь для понимания их взаимоотношений. В последней части статьи я применю эти методы и аргументы к некоторым примерам из истории инфраструктур, включая интернет и систему противовоздушной обороны SAGE [4]. Эти размышления в конечном счёте приводят меня к выводам (созвучным идеям Брея): социальный конструктивизм как центральный концепт в исследованиях технологий и понятие «модерности» в теории модерна в значительной степени обусловлены выбором масштаба для проведения анализа. Многоуровневый подход, основанный на идее инфраструктуры, может стать средством от слепоты обоих этих подходов.

Что такое инфраструктура?

Слово «инфраструктура» возникло в языке военных для обозначения фиксированных объектов, таких как воздушные базы (Oxford English Dictionary). Сегодня оно превратилось в размытый термин, который часто используется для обозначения любых важных, широко распространённых технических ресурсов, созданных человеком. Словарь «American Heritage Dictionary» определяет это понятие как (1) «базу или основание, особенно для организации или системы», и (2) «основные устройства, службы и сооружения, которые необходимы для функционирования отдельных сообществ или общества в целом, такие как транспортная система, система связи, водопровод или линия электропередач, и общественные учреждения, включая школы, почтовые отделения и тюрьмы». В 1996—1997 годах Американская комиссия по защите критически важной инфраструктуры (PPCIP, US Commission on Critical Infrastructure Protection) положила в основание своего собственного определения инфраструктуры следующие сферы:

· транспорт;

· добыча и хранение нефти и газа;

· водоснабжение

· службы спасения;

· государственные службы;

· банки и финансы;

· электроэнергетика;

· средства информации и коммуникации.

Далее комиссия разъяснила:

«Под инфраструктурой… мы подразумеваем сеть независимых, преимущественно частных, созданных человеком систем и процессов, которые совместно и коллективно работают на производство и распределение непрерывного потокa товаров и услуг (Президентская комиссия по защите критически важной инфраструктуры, 1997)».

Лозунги свободного рынка не должны отвлекать нас от главного понятия в этом разъяснении: поток. Мануэль Кастельс, один из немногих ученых, который преуспел в подробном описании тесного взаимодействия между социотехническими инфраструктурами и общими моделями культурных, экономических, психологических и исторических изменений XX века, называет эти отношения «сетевой структурой» (Castells, 1996). Учитывая гетерогенный характер систем и институций, к которым отсылает это понятие, возможно, лучше всего определить «инфраструктуру"негативно как системы, без которых современное общество существовать не может.

Хотя «инфраструктура» часто используется как синоним понятия «оборудование», интересно, что ни одно из вышеприведённых определений не помещает в центр внимания характеристики собственно оборудования. Историки, социологи и антропологи технологий всё чаще признают, что все инфраструктуры (то есть все «технологии») на самом деле социотехничны по своей природе. Не только «оборудование», но и организации, базовые знания, которые передаются посредством коммуникации, общее одобрение и доверие и едва ли не повсеместный доступ необходимы для того, чтобы система была инфраструктурой в том смысле, который я здесь подразумеваю.

Стоит сделать одну оговорку. Определение инфраструктуры как невидимого, постоянно поддерживаемого фона «работает» только в развитых странах. На глобальном Юге (за неимением лучшего термина) инфраструктуры могут работать по-другому. Электросети и телефонная связь регулярно выходят из строя, нередко это случается каждый день; дороги, если они вообще есть, могут быть перегружены сверх меры; компьютерные сети работают очень медленно (если вообще работают). Я не буду пытаться совместить слишком разные — но одинаково «модерные» — инфраструктурные нормы в одной статье, обрекая себя на специфическую форму идеализма, а именно на перекос в сторону западных стран. Взамен я просто указываю на эту погрешность там, где она имеет место, и отмечаю, что любая полноценная теория модерности и технологий должна справиться с этой дополнительной степенью сложности. Другие тексты в этом сборнике — особенно Сталлера и Хана — начинают движение в этом направлении.

Инфраструктура и/как окружающая среда

Как я уже замечал, инфраструктуры во многом отвечают за чувство стабильности жизни в развитом мире, за ощущение, что всё идёт своим чередом и будет так идти дальше, не вынуждая пользователей думать или действовать, за исключением оплаты ежемесячных счетов. Эта стабильность имеет много измерений, и большинство из них напрямую связаны со специфической природой самой модерности.

Среди этих измерений можно выделить системный контроль в пределах всего общества над разнообразием, свойственным природной среде. Инфраструктуры дают возможность (к примеру) регулировать комнатную температуру или зажечь свет, — где бы и когда бы мы этого ни хотели, — набрать из крана сколько угодно чистой воды, купить свежие фрукты и овощи зимой. Кроме того, это контроль над временем и пространством: работать, играть или спать по собственному расписанию, мгновенно связываться с другими, почти не принимая во внимание их физическое расположение, направляться куда бы мы ни захотели со скоростью, оставляющей далеко позади темп прогулочного шага. Эти возможности позволяют и, может быть, заставляют нас относиться к природе как к товару потребления — к тому, что может быть использовано (или не использовано), когда бы мы ни захотели (Nye 1997). Инфраструктуры образуют искусственную среду, которая направляет и/или воспроизводит те свойства естественной среды, которые мы считаем наиболее практичными и удобными, а также обеспечивает нас теми свойствами, которые в естественной среде не присутствуют. Они также исключают те свойства, которые мы считаем опасными, неудобными или же просто неподходящими. Вместе с тем инфраструктуры определяют наше переживание естественной среды как товара, как объекта романтических/пасторальных эмоций и эстетических чувств, или как временной помехи. К тому же они структурируют природу как ресурс, топливо или «сырьё», которое должно приобрести форму под воздействием технологических средств для реализации человеческих целей.

Выстраивание инфраструктуры, соответственно, это ещё и выстраивание особого вида природы, Природы как Другого по отношению к обществу и технологиям. Это фундаментальное разделение — один из ключевых аспектов «нововременной установки» (modernist settlement) Латура.

Инфраструктура и/как общество

Схожим образом инфраструктуры находятся в процессе со-конструирования с обществом и технологиями, при этом удерживая онтологические различия между ними.

Как отмечают Ли Стар и Карен Рухледер, знания об инфраструктурах «усваиваются по мере участия» в сообществах (см. также Bowker & Star 1999, 35; Star & Ruhleder 1996). Более того, это знание на самом деле является необходимым условием участия. В случае большинства вышеперечисленных инфраструктур, эти сообщества включают чуть ли не всех членов обществ в развитых странах. Степень распространённости и усвоенности такого знания в большой мере объясняет ощущения близости или экзотичности, которые бывают у нас во время путешествий. Общества, чьи инфраструктуры решительно отличаются от наших, кажутся более экзотическими, чем те, чьи инфраструктуры похожи на наши. Принадлежать к конкретной культуре — это, в частности, свободно владеть её инфраструктурами. Это почти то же самое, что свободное владение языком: скорее практические «ноу-хау», чем знание правил. Вопрос чужака не просто сбивает с толку и вызывает смех — на него невозможно ответить. Инфраструктурное знание — это «форма жизни» в терминологии Витгенштейна (form of life, lebensform), это условие контекстуальности, которое предполагает, что понимание любой части требует охвата целого, что возможно только посредством опыта (Edwards 1996; Wittgenstein 1958). В этом смысле инфраструктуры конституируют общество.

В то же самое время мы относимся к инфраструктурам и к обществу как к чему-то онтологически различному. Например, причины инфраструктурных аварий, таких как отключение электричества или телефона, почти всегда бывают представлены либо как «человеческая ошибка», что позволяет кодировать проблему как индивидуальную и предполагает поиск виновных, либо как технический сбой. Социальные причины упоминаются редко, несмотря на то, что большинство аварий было бы лучше объяснить через сложные взаимоотношения между операторами, системами, природными условиями и общественными ожиданиями (Vaughan 1996). Перебои в электричестве или дорожные пробки заставляют многих из нас думать скорее о провисших проводах на линии электропередач или о плохих дорогах, а не о том, как наше общество сконструировано вокруг этих технологий и зависит от них. Что же до тех немногочисленных людей (из развитых стран), которые выбрали жизнь без электричества и автомобилей, — мы обычно считаем их чудаками, которые «вернулись назад в прошлое» или «живут в другую эпоху»; они как бы выбрали не быть модерными (Kraybill & Olshan 1994).

Аналогичным образом понятие технической аварии кодирует инфраструктуру как «оборудование» (Perrow 1984). Но большую часть этих сбоев можно предугадать и предотвратить на этапе производства и/или техобслуживания, что в свою очередь требует хорошо организованных социальных обязательств. (La Porte 1991; La Porte & Consolini 1991; Rochlin 1997; Sagan 1993). Удивительно низкое число несчастных случаев в секторе коммерческого воздушного транспорта, к примеру, отражает в равной степени успешную работу надзорных организаций, правового аппарата, общественную осведомлённость об авариях и качество изготовления самолётов (La Porte 1988). Тем не менее, для большинства пассажиров социальная составляющая безопасного авиаперелёта более ощутима, чем самолёты, в которых они летают; люди гораздо сильнее обеспокоены состоянием самолёта, чем персоналом центра управления полётами, FAA (Federal Aviation Agency, Федеральное авиационное агентство (США), и контролем воздушного трафика. Значит, пока инфраструктуры работают в качестве бесшовной спайки между «оборудованием», внутренней социальной организацией и более широкими социальными структурами, наше обыденное восприятие инфраструктур создаёт «чёрный ящик», который предполагает риторическое разделение общества и технологий в «нововременной установке» (Latour 1999).

Как я уже замечал, инфраструктуры во многом отвечают за чувство стабильности жизни в развитом мире, за ощущение, что всё идёт своим чередом и будет так идти дальше, не вынуждая пользователей думать или действовать, за исключением оплаты ежемесячных счетов. Эта стабильность имеет много измерений, и большинство из них напрямую связаны со специфической природой самой модерности.

Среди этих измерений можно выделить системный контроль в пределах всего общества над разнообразием, свойственным природной среде. Инфраструктуры дают возможность (к примеру) регулировать комнатную температуру или зажечь свет, — где бы и когда бы мы этого ни хотели, — набрать из крана сколько угодно чистой воды, купить свежие фрукты и овощи зимой. Кроме того, это контроль над временем и пространством: работать, играть или спать по собственному расписанию, мгновенно связываться с другими, почти не принимая во внимание их физическое расположение, направляться куда бы мы ни захотели со скоростью, оставляющей далеко позади темп прогулочного шага. Эти возможности позволяют и, может быть, заставляют нас относиться к природе как к товару потребления — к тому, что может быть использовано (или не использовано), когда бы мы ни захотели (Nye 1997). Инфраструктуры образуют искусственную среду, которая направляет и/или воспроизводит те свойства естественной среды, которые мы считаем наиболее практичными и удобными, а также обеспечивает нас теми свойствами, которые в естественной среде не присутствуют. Они также исключают те свойства, которые мы считаем опасными, неудобными или же просто неподходящими. Вместе с тем инфраструктуры определяют наше переживание естественной среды как товара, как объекта романтических/пасторальных эмоций и эстетических чувств, или как временной помехи. К тому же они структурируют природу как ресурс, топливо или «сырьё», которое должно приобрести форму под воздействием технологических средств для реализации человеческих целей.

Выстраивание инфраструктуры, соответственно, это ещё и выстраивание особого вида природы, Природы как Другого по отношению к обществу и технологиям. Это фундаментальное разделение — один из ключевых аспектов «нововременной установки» (modernist settlement) Латура.

Инфраструктура и/как общество

Схожим образом инфраструктуры находятся в процессе со-конструирования с обществом и технологиями, при этом удерживая онтологические различия между ними.

Как отмечают Ли Стар и Карен Рухледер, знания об инфраструктурах «усваиваются по мере участия» в сообществах (см. также Bowker & Star 1999, 35; Star & Ruhleder 1996). Более того, это знание на самом деле является необходимым условием участия. В случае большинства вышеперечисленных инфраструктур, эти сообщества включают чуть ли не всех членов обществ в развитых странах. Степень распространённости и усвоенности такого знания в большой мере объясняет ощущения близости или экзотичности, которые бывают у нас во время путешествий. Общества, чьи инфраструктуры решительно отличаются от наших, кажутся более экзотическими, чем те, чьи инфраструктуры похожи на наши. Принадлежать к конкретной культуре — это, в частности, свободно владеть её инфраструктурами. Это почти то же самое, что свободное владение языком: скорее практические «ноу-хау», чем знание правил. Вопрос чужака не просто сбивает с толку и вызывает смех — на него невозможно ответить. Инфраструктурное знание — это «форма жизни» в терминологии Витгенштейна (form of life, lebensform), это условие контекстуальности, которое предполагает, что понимание любой части требует охвата целого, что возможно только посредством опыта (Edwards 1996; Wittgenstein 1958). В этом смысле инфраструктуры конституируют общество.

В то же самое время мы относимся к инфраструктурам и к обществу как к чему-то онтологически различному. Например, причины инфраструктурных аварий, таких как отключение электричества или телефона, почти всегда бывают представлены либо как «человеческая ошибка», что позволяет кодировать проблему как индивидуальную и предполагает поиск виновных, либо как технический сбой. Социальные причины упоминаются редко, несмотря на то, что большинство аварий было бы лучше объяснить через сложные взаимоотношения между операторами, системами, природными условиями и общественными ожиданиями (Vaughan 1996). Перебои в электричестве или дорожные пробки заставляют многих из нас думать скорее о провисших проводах на линии электропередач или о плохих дорогах, а не о том, как наше общество сконструировано вокруг этих технологий и зависит от них. Что же до тех немногочисленных людей (из развитых стран), которые выбрали жизнь без электричества и автомобилей, — мы обычно считаем их чудаками, которые «вернулись назад в прошлое» или «живут в другую эпоху»; они как бы выбрали не быть модерными (Kraybill & Olshan 1994).

Аналогичным образом понятие технической аварии кодирует инфраструктуру как «оборудование» (Perrow 1984). Но большую часть этих сбоев можно предугадать и предотвратить на этапе производства и/или техобслуживания, что в свою очередь требует хорошо организованных социальных обязательств. (La Porte 1991; La Porte & Consolini 1991; Rochlin 1997; Sagan 1993). Удивительно низкое число несчастных случаев в секторе коммерческого воздушного транспорта, к примеру, отражает в равной степени успешную работу надзорных организаций, правового аппарата, общественную осведомлённость об авариях и качество изготовления самолётов (La Porte 1988). Тем не менее, для большинства пассажиров социальная составляющая безопасного авиаперелёта более ощутима, чем самолёты, в которых они летают; люди гораздо сильнее обеспокоены состоянием самолёта, чем персоналом центра управления полётами, FAA (Federal Aviation Agency, Федеральное авиационное агентство (США), и контролем воздушного трафика. Значит, пока инфраструктуры работают в качестве бесшовной спайки между «оборудованием», внутренней социальной организацией и более широкими социальными структурами, наше обыденное восприятие инфраструктур создаёт «чёрный ящик», который предполагает риторическое разделение общества и технологий в «нововременной установке» (Latour 1999).

Инфраструктура и/как модерность

Таким образом, инфраструктура оказывается невидимым фоном, субстратом, поддержкой или технокультурной/природной средой модерности. Поэтому постановка вопроса об инфраструктуре кажется мне более правильной, чем весьма плохо сформулированный «вопрос о технике» Хайдеггера, которую он, как и многие другие, в основном понимал как «артефакт» (Heidegger 1977). Перефразируя Лэнгдона Виннера, инфраструктуры работают как законы (Winner 1986). Они создают и возможности, и ограничения. Они продвигают одни интересы за счёт других. Жить внутри множественных взаимосвязанных инфраструктур модерных обществ — значит иметь представление о месте в гигантских системах, которые одновременно ограничивают и дают возможности. Дорожная инфраструктура, например, позволяет нам передвигаться на высокой скорости, но также она определяет, куда можно ехать. Только немногие из модерных людей совершают долгие пешие путешествия к местам, где нет дорог. Если они и делают так, то в целях отдыха («побыть на природе»). Электроэнергия, телефоны, телевидение и прочие базовые инфраструктуры предоставляют множество услуг, но в то же время ловят своих подписчиков в сети корпоративной бюрократии, правительственного регулирования и шквала рекламы. Контроль, регулярность, порядок, система, технокультура как наша природа — всё это не только является фундаментальной составляющей Weltanschauung (мировоззрения) модернизма, идеологией, эстетикой и методом разработки. Я считаю, что все эти элементы лежат в основе модерности как проживаемой реальности.

Это сочетание системных общественных возможностей, имеющих технологическую основу, и законообразных ограничений подводит меня к первому ответу на вопросы, которые побудили написать эту книгу:

Строительство инфраструктур стало утверждением модерного состояния почти в любом из возможных смыслов. Одновременно с этим, идеологии и дискурсы модерности помогли определить цели, задачи и характеристики этих инфраструктур. Другими словами, на примере инфраструктур можно с исключительной ясностью показать со-конструирование технологий и модерности.

Масштаб как метод

В оставшейся части статьи я хочу представить метод исследования инфраструктур, который может помочь прояснить их связи с модерностью. В то же время, этот метод привлекает внимание к трудностям, противоречиям и ложным направлениям в этих концептах; в дальнейшем это поможет нам распутать их сложность, усомниться в их применимости, и, возможно, приведёт к изменению формулировки самого вопроса. Этот метод предполагает рассмотрение инфраструктур одновременно на нескольких масштабах силы, времени и социальной организации.

Идея метода вдохновлена идеями Томаса Миса о важности масштаба в истории технологий (Misa 1988; Misa 1994). У него также есть что-то общее с методом «инфраструктурной инверсии» Боукера и Стар, который направляет непосредственное внимание к обычно невидимым «грунтовым» слоям инфраструктуры, уровням базовых стандартов, схем классификации и материальным основаниям (Bowker & Star 1999) [5]. В оставшейся части текста я попробую применить этот подход к некоторым примерам из моей области — исследованиям информационной инфраструктуры (information infrastructure studies).

Сила

Я начну с рассмотрения масштабов силы — от силы человеческого тела (самый нижний уровень) до силы геофизической.

На протяжении большей части человеческой истории системы производства и транспортировки зависели в первую очередь от энергии людей и животных. Многие из модерных инфраструктур, включая транспортные системы и электроэнергетику, создают то, что для человека кажется усилением сил природы до той степени, которая недостижима для людей и животных. Понятие «модерного» общества — практически синоним общества, в котором доступно такое усиление. Поэтому (некоторые) инфраструктуры можно назвать усилителями силы, а модерное состояние — хайдеггеровской подручностью этих усиленных сил. Ощущение больших возможностей, которое мы получаем от этого, действительно велико.

Многие энергетические инфраструктуры соответственно находятся на среднем уровне силы — между силой человеческого тела и геофизической силой. Они создают надёжные, невидимые, социально полезные способы поддержания и контроля энергии. Доиндустриальные инфраструктуры зачастую прямо зависели от использования сил природы, таких как ветер или вода, которые тоже относятся к этому среднему уровню. Однако обычно упускается, что многие модерные энергетические инфраструктуры также полагаются, по крайней мере частично, на силы природы. Использование дамб на гидроэлектростанциях и потоков воздуха в воздушном транспорте — вот два из многих возможных примеров. Это довольно-таки очевидно.

Тем не менее, другой, более высокий масштаб силы обычно игнорируется при обсуждении инфраструктуры. Голландцы (к примеру) очень, даже слишком хорошо понимают, что инфраструктуры работают исключительно в пределах определённого диапазона природного разнообразия. Система плотин и насосных станций, которые сдерживают океан, чтобы он не затопил большую часть Нидерландов, время от времени не выдерживает напора воды. Подобным же образом жители пойменных территорий по всему земному шару регулярно находят свои дома разрушенными лишь затем, чтобы возвести их заново. Землетрясения, торнадо, глобальные изменения климата и другие природные катастрофы представляют уровни сил, решительно превышающие тот уровень, с учётом которого спроектирована или может быть спроектирована значительная часть инфраструктур.

По крайней мере в Соединенных Штатах эти происшествия известны как «стихийные бедствия». Одно из социальных последствий этих событий — наше внимание оказывается привлечено к инфраструктуре внезапно и мучительно. Ураган Флойд опустошил Северную Каролину и другие штаты восточного побережья в сентябре 1999-го года. Статьи, которые рассказывали о его последствиях, часто делали акцент на страданиях, муках и даже на смертях, последовавших за перебоями с электро- и водоснабжением. Летом 1999 года, когда нужда в кондиционерах повысилась в связи с «аномальной» жарой, вина за многочисленные смерти была возложена на повреждения электросетей. Телефонные книги в Калифорнии предупреждают местных жителей о том, что необходимо хранить недельные запасы воды, еды и топлива для приготовления пищи на случай отключения электроэнергии, водоснабжения и/или газопровода из-за землетрясения. Серьёзные разрушения, вызванные недавними землетрясениями в Турции и Индии, унесли много тысяч жизней и привели к тому, что строительные нормативы стали важным политико-правовым стандартом для инфраструктуры. Список примеров можно продолжать до бесконечности.

В развитом мире подавляющее большинство травм и смертей, связанных со «стихийными бедствиями», вызваны, как кажется, не самим природным явлением, а его косвенным воздействием на инфраструктуру. К примеру, повреждения дорог, мостов, рельс, туннелей и т. д. приводят к автомобильным и железнодорожным происшествиям, а муниципальное водоснабжение, загрязнённое примешавшимися с паводком водами, или аварии в канализации вызывают болезни. Потоп возможен в равной степени как в связи с прорывом дамб и плотин и по причине засорения водостока, так и в связи с затяжным ливнем. Эдвард Теннер называет это «силами, которые мстят» технологиям (Tenner 1996). Последствия подобных бедствий могут быть усилены из-за взаимной зависимости между различными инфраструктурами. Так, природные катаклизмы могут вывести из строя одну инфраструктуру — например, аварийные службы — посредством повреждения других инфраструктур, в частности, телефонной связи или дорожной инфраструктуры. Мы и впрямь так сильно зависим от этих инфраструктур, что категория «стихийного бедствия» в первую очередь отсылает к описанному отношению между инфраструктурами и природными происшествиями.

Модерные общества всё чаще сталкиваются с забытыми отношениями между выстроенными инфраструктурами и их предполагаемой основой в виде природных сил и структур. Долгое время считавшийся статичным, этот фон теперь рассматривают не только как естественный, но и как подверженный изменениям в результате человеческой деятельности. Глобальное изменение климата, к примеру, само изменяет те условия, в которых функционируют инфраструктуры, начиная от условий сельскохозяйственного производства и заканчивая более частыми суровыми погодными явлениями. Страховая индустрия является фундаментальным финансовым элементом практически всех модерных инфраструктур. В силу присущей ей дальновидности и приверженности долгосрочной перспективе она стала включать климатические изменения в анализ уязвимости от «природных» бедствий, в особенности на низких прибрежных территориях. В качестве политического вопроса изменения климата отражают осознание того, что геофизические уровни силы должны быть включены в любой полноценный анализ инфраструктуры. Понимание этого — фундаментальная и фундаментально новая особенность инфраструктуры в эпоху модерна.

Время

Другое многоуровневое измерение — это время, которое я буду рассматривать в диапазоне от человеческого (часы, дни, годы) к историческому (десятилетия, столетия) и затем к геофизическому (тысячелетия и дольше).

Особенный характер человеческого времени — одна из причин, по которой инфраструктуры невидимы между моментами сбоев. Масштаб человеческого времени задан нашими природными (животными) характеристиками, среди которых можно выделить: горизонт смерти, значимость крайностей, затухание и искажение памяти, медленный и прерывистый процесс обучения, а также наше беспокойное внимание, сосредоточенное на единственном объекте в каждый отдельный момент времени [6]. За вычетом редких случаев изобретения или серьезных трансформаций, инфраструктуры меняются слишком медленно, чтобы большинство из нас могли это заметить; величавая поступь изменений инфраструктуры — элемент их убедительной стабильности. Они существуют главным образом как бы в историческом времени.

Отчасти поэтому инфраструктуры обладают способностью формировать человеческое время, задавая условия, позволяющие нам воспринимать структуру времени и его течение. Телеграф известным образом создал ощущение одновременности на огромных расстояниях, предвосхитив «глобальную деревню» Маклюэна, а электроэнергия продлила рабочий день до ночи [7]. Транспортная инфраструктура определяет отношения между временем и пространством, меняя человеческое восприятие обоих этих элементов. Конечно, общества создают инфраструктуры, но благодаря своей временной протяжённости инфраструктуры становятся более важной силой в структурировании общества. Это представление схоже с концептом «структурации» у Гидденса, которому он однажды дал такое определение: «как может быть такое, что социальная деятельность „протянута" сквозь широкие пространственно-временные отрезки?» (Giddens 1984, XXI).

Однако на геофизическом или даже долгосрочном, историческом временном масштабе инфраструктуры предстают хрупкими и эфемерными. Римские акведуки до сих пор стоят, но большинство из них уже много столетий не отводят воду. Мировая телеграфная сеть, главная опора всемирной коммуникации вплоть до 1960-х, была в основном вытеснена телефоном. В долгосрочной перспективе кажется, что время подчиняет инфраструктуры себе, а не наоборот. На масштабе геофизического времени катаклизмы, более значительные, чем испытывал кто-либо из ныне живущих, случались с монотонной регулярностью. В то же время такие «мягкие» силы, как протечка воды, капля за каплей превышают возможности технологического контроля (это, к примеру, имеет значение для всё ещё нерешённой проблемы долгосрочного хранения ядерных отходов).

Поэтому — возвращаясь к моему наблюдению в предыдущем разделе — неравномерность «природных катаклизмов» можно рассматривать (на уровне человеческих силы и времени) как один из механизмов конструирования специфики «природы» модерна — опасной, непредсказуемой и/или доставляющей неудобства. Таким образом происходит обособление природы от инфраструктуры, а технология оказывается способом контроля. Тем не менее, на уровне геофизического времени эта неравномерность становится фундаментальным и предсказуемым свойством природы, и таким образом происходит деконструирование упомянутого разделения через демонстрацию постоянного наложения инфраструктуры и природы.

Иными словами, мы могли бы сказать, что инфраструктуры терпят неудачу именно потому, что их разработчики рассматривают природу как нечто упорядоченное, надёжное и отличимое от общества и технологий — такие представления на самом деле являются ключевой характеристикой модерной жизни-в-инфраструктуре. В то же время, природа упорно отказывается соглашаться с этой нововременной установкой. Вместо этого мы можем сказать, что на масштабе длительного исторического и геофизического времени сбои — природное свойство инфраструктур, или даже свойство природы как инфраструктуры (от которой принципиально зависят все инфраструктуры, созданные человеком). Таким образом модерность можно изобразить как состояние системной уязвимости.

Осознание этой уязвимости глубоко укоренено в модерную мысль. Неслучайно, что модерный страх конца света происходит из двух источников: ядерная война с одной стороны и экологическая катастрофа — с другой. Первый из этих источников представляет собой финальное усиление научной/технологической силы.

Широко распространённый (и вполне оправданный) страх ядерной войны, которая может начаться из-за сбоя, нормализовал идею сбоя даже для инфраструктуры, построенной с использованием действительно неограниченных ресурсов (Borning 1987, Bracken 1983). Этот страх достиг своего пика в эпоху Холодной войны — крайне модерного конфликта двух гигантских систем, военные инфраструктуры которых пронизывали всё общество. В более позднее время страх глобального потепления соединяет промышленные инфраструктуры и углеродный баланс в рамках целой планеты. Это снова возвращает нас к ошибочности нововременной установки; технические системы потребляют углерод, но одновременно они полагаются на то, что природа переработает его, выведет из атмосферы и вернёт назад в почву (а в первую очередь — на то, что природа вообще его произведёт). Экономика ископаемого топлива как глобальная инфраструктура — часть этого более широкого процесса. Потому природа — это, в некотором смысле, предельная инфраструктура. Экологическая осознанность, особенно идеи управления целой планетой, определённо признаёт эту взаимосвязь. Мы можем представить «Общество риска» Бека (Beck 1992) как описание появляющейся пост-нововременной установки, которая функционирует, задавая соразмерность природного и социотехнического через обращение к вездесущей категории риска.

Социальная организация

Позвольте мне теперь, вслед за силой и временем, ввести третье многоуровневое измерение: социальную организацию. В отличие от относительно легитимного применения к измерениям времени и силы, понятие «масштаба» применимо к социальной организации только эвристически; размер организации — одна из многих переменных, которые необязательно связаны между собой и обладают относительной важностью. Но всё же для моих целей оно работает — в качество грубого, интуитивного путеводителя. Масштаб социальной организации варьируется от отдельных семей и рабочих коллективов до правительств, государственных экономик и транснациональных корпораций. Он многократно и решительно пересекается такими категориями как гендер, этничности и другими понятиями, которые конституируют идентичность. Здесь я начну представлять эмпирические исследования (что является целью данного сборника).

Как я уже отмечал, инфраструктуры существуют на уровне исторического времени. По моему определению, они существуют также и на больших социальных и экономических уровнях. Большая часть из них создаётся и поддерживается очень крупными организациями (к примеру, телефонные или энергетические компании, государственные или международные регулирующие инстанции). Они могут связывать миллионы или даже миллиарды частных и корпоративных пользователей, которые могут использовать их ежедневно в течение всей жизни (или даже ещё больше). Но с точки зрения пользователей инфраструктуры также существуют на меньших временных и социальных уровнях. В некотором смысле каждое домохозяйство представляет собой индивидуально созданную инфраструктуру, настроенную на нужды семьи или небольшой группы, выстроенную, главным образом, путём отбора коммерчески приемлемых компонентов, связь между которыми обеспечивается с помощью стандартных интерфейсов (например, розетки в стенах, телефонные гнёзда, и телевизионные кабели). Небольшие и эфемерные социальные группы, скажем, состоящие из участников списков email-рассылок или небольшой телефонной книги, могут в значительной степени или полностью функционировать посредством крупномасштабных инфраструктур.

Таким образом, инфраструктура оказывается невидимым фоном, субстратом, поддержкой или технокультурной/природной средой модерности. Поэтому постановка вопроса об инфраструктуре кажется мне более правильной, чем весьма плохо сформулированный «вопрос о технике» Хайдеггера, которую он, как и многие другие, в основном понимал как «артефакт» (Heidegger 1977). Перефразируя Лэнгдона Виннера, инфраструктуры работают как законы (Winner 1986). Они создают и возможности, и ограничения. Они продвигают одни интересы за счёт других. Жить внутри множественных взаимосвязанных инфраструктур модерных обществ — значит иметь представление о месте в гигантских системах, которые одновременно ограничивают и дают возможности. Дорожная инфраструктура, например, позволяет нам передвигаться на высокой скорости, но также она определяет, куда можно ехать. Только немногие из модерных людей совершают долгие пешие путешествия к местам, где нет дорог. Если они и делают так, то в целях отдыха («побыть на природе»). Электроэнергия, телефоны, телевидение и прочие базовые инфраструктуры предоставляют множество услуг, но в то же время ловят своих подписчиков в сети корпоративной бюрократии, правительственного регулирования и шквала рекламы. Контроль, регулярность, порядок, система, технокультура как наша природа — всё это не только является фундаментальной составляющей Weltanschauung (мировоззрения) модернизма, идеологией, эстетикой и методом разработки. Я считаю, что все эти элементы лежат в основе модерности как проживаемой реальности.

Это сочетание системных общественных возможностей, имеющих технологическую основу, и законообразных ограничений подводит меня к первому ответу на вопросы, которые побудили написать эту книгу:

Строительство инфраструктур стало утверждением модерного состояния почти в любом из возможных смыслов. Одновременно с этим, идеологии и дискурсы модерности помогли определить цели, задачи и характеристики этих инфраструктур. Другими словами, на примере инфраструктур можно с исключительной ясностью показать со-конструирование технологий и модерности.

Масштаб как метод

В оставшейся части статьи я хочу представить метод исследования инфраструктур, который может помочь прояснить их связи с модерностью. В то же время, этот метод привлекает внимание к трудностям, противоречиям и ложным направлениям в этих концептах; в дальнейшем это поможет нам распутать их сложность, усомниться в их применимости, и, возможно, приведёт к изменению формулировки самого вопроса. Этот метод предполагает рассмотрение инфраструктур одновременно на нескольких масштабах силы, времени и социальной организации.

Идея метода вдохновлена идеями Томаса Миса о важности масштаба в истории технологий (Misa 1988; Misa 1994). У него также есть что-то общее с методом «инфраструктурной инверсии» Боукера и Стар, который направляет непосредственное внимание к обычно невидимым «грунтовым» слоям инфраструктуры, уровням базовых стандартов, схем классификации и материальным основаниям (Bowker & Star 1999) [5]. В оставшейся части текста я попробую применить этот подход к некоторым примерам из моей области — исследованиям информационной инфраструктуры (information infrastructure studies).

Сила

Я начну с рассмотрения масштабов силы — от силы человеческого тела (самый нижний уровень) до силы геофизической.

На протяжении большей части человеческой истории системы производства и транспортировки зависели в первую очередь от энергии людей и животных. Многие из модерных инфраструктур, включая транспортные системы и электроэнергетику, создают то, что для человека кажется усилением сил природы до той степени, которая недостижима для людей и животных. Понятие «модерного» общества — практически синоним общества, в котором доступно такое усиление. Поэтому (некоторые) инфраструктуры можно назвать усилителями силы, а модерное состояние — хайдеггеровской подручностью этих усиленных сил. Ощущение больших возможностей, которое мы получаем от этого, действительно велико.

Многие энергетические инфраструктуры соответственно находятся на среднем уровне силы — между силой человеческого тела и геофизической силой. Они создают надёжные, невидимые, социально полезные способы поддержания и контроля энергии. Доиндустриальные инфраструктуры зачастую прямо зависели от использования сил природы, таких как ветер или вода, которые тоже относятся к этому среднему уровню. Однако обычно упускается, что многие модерные энергетические инфраструктуры также полагаются, по крайней мере частично, на силы природы. Использование дамб на гидроэлектростанциях и потоков воздуха в воздушном транспорте — вот два из многих возможных примеров. Это довольно-таки очевидно.

Тем не менее, другой, более высокий масштаб силы обычно игнорируется при обсуждении инфраструктуры. Голландцы (к примеру) очень, даже слишком хорошо понимают, что инфраструктуры работают исключительно в пределах определённого диапазона природного разнообразия. Система плотин и насосных станций, которые сдерживают океан, чтобы он не затопил большую часть Нидерландов, время от времени не выдерживает напора воды. Подобным же образом жители пойменных территорий по всему земному шару регулярно находят свои дома разрушенными лишь затем, чтобы возвести их заново. Землетрясения, торнадо, глобальные изменения климата и другие природные катастрофы представляют уровни сил, решительно превышающие тот уровень, с учётом которого спроектирована или может быть спроектирована значительная часть инфраструктур.

По крайней мере в Соединенных Штатах эти происшествия известны как «стихийные бедствия». Одно из социальных последствий этих событий — наше внимание оказывается привлечено к инфраструктуре внезапно и мучительно. Ураган Флойд опустошил Северную Каролину и другие штаты восточного побережья в сентябре 1999-го года. Статьи, которые рассказывали о его последствиях, часто делали акцент на страданиях, муках и даже на смертях, последовавших за перебоями с электро- и водоснабжением. Летом 1999 года, когда нужда в кондиционерах повысилась в связи с «аномальной» жарой, вина за многочисленные смерти была возложена на повреждения электросетей. Телефонные книги в Калифорнии предупреждают местных жителей о том, что необходимо хранить недельные запасы воды, еды и топлива для приготовления пищи на случай отключения электроэнергии, водоснабжения и/или газопровода из-за землетрясения. Серьёзные разрушения, вызванные недавними землетрясениями в Турции и Индии, унесли много тысяч жизней и привели к тому, что строительные нормативы стали важным политико-правовым стандартом для инфраструктуры. Список примеров можно продолжать до бесконечности.

В развитом мире подавляющее большинство травм и смертей, связанных со «стихийными бедствиями», вызваны, как кажется, не самим природным явлением, а его косвенным воздействием на инфраструктуру. К примеру, повреждения дорог, мостов, рельс, туннелей и т. д. приводят к автомобильным и железнодорожным происшествиям, а муниципальное водоснабжение, загрязнённое примешавшимися с паводком водами, или аварии в канализации вызывают болезни. Потоп возможен в равной степени как в связи с прорывом дамб и плотин и по причине засорения водостока, так и в связи с затяжным ливнем. Эдвард Теннер называет это «силами, которые мстят» технологиям (Tenner 1996). Последствия подобных бедствий могут быть усилены из-за взаимной зависимости между различными инфраструктурами. Так, природные катаклизмы могут вывести из строя одну инфраструктуру — например, аварийные службы — посредством повреждения других инфраструктур, в частности, телефонной связи или дорожной инфраструктуры. Мы и впрямь так сильно зависим от этих инфраструктур, что категория «стихийного бедствия» в первую очередь отсылает к описанному отношению между инфраструктурами и природными происшествиями.

Модерные общества всё чаще сталкиваются с забытыми отношениями между выстроенными инфраструктурами и их предполагаемой основой в виде природных сил и структур. Долгое время считавшийся статичным, этот фон теперь рассматривают не только как естественный, но и как подверженный изменениям в результате человеческой деятельности. Глобальное изменение климата, к примеру, само изменяет те условия, в которых функционируют инфраструктуры, начиная от условий сельскохозяйственного производства и заканчивая более частыми суровыми погодными явлениями. Страховая индустрия является фундаментальным финансовым элементом практически всех модерных инфраструктур. В силу присущей ей дальновидности и приверженности долгосрочной перспективе она стала включать климатические изменения в анализ уязвимости от «природных» бедствий, в особенности на низких прибрежных территориях. В качестве политического вопроса изменения климата отражают осознание того, что геофизические уровни силы должны быть включены в любой полноценный анализ инфраструктуры. Понимание этого — фундаментальная и фундаментально новая особенность инфраструктуры в эпоху модерна.

Время

Другое многоуровневое измерение — это время, которое я буду рассматривать в диапазоне от человеческого (часы, дни, годы) к историческому (десятилетия, столетия) и затем к геофизическому (тысячелетия и дольше).

Особенный характер человеческого времени — одна из причин, по которой инфраструктуры невидимы между моментами сбоев. Масштаб человеческого времени задан нашими природными (животными) характеристиками, среди которых можно выделить: горизонт смерти, значимость крайностей, затухание и искажение памяти, медленный и прерывистый процесс обучения, а также наше беспокойное внимание, сосредоточенное на единственном объекте в каждый отдельный момент времени [6]. За вычетом редких случаев изобретения или серьезных трансформаций, инфраструктуры меняются слишком медленно, чтобы большинство из нас могли это заметить; величавая поступь изменений инфраструктуры — элемент их убедительной стабильности. Они существуют главным образом как бы в историческом времени.

Отчасти поэтому инфраструктуры обладают способностью формировать человеческое время, задавая условия, позволяющие нам воспринимать структуру времени и его течение. Телеграф известным образом создал ощущение одновременности на огромных расстояниях, предвосхитив «глобальную деревню» Маклюэна, а электроэнергия продлила рабочий день до ночи [7]. Транспортная инфраструктура определяет отношения между временем и пространством, меняя человеческое восприятие обоих этих элементов. Конечно, общества создают инфраструктуры, но благодаря своей временной протяжённости инфраструктуры становятся более важной силой в структурировании общества. Это представление схоже с концептом «структурации» у Гидденса, которому он однажды дал такое определение: «как может быть такое, что социальная деятельность „протянута" сквозь широкие пространственно-временные отрезки?» (Giddens 1984, XXI).

Однако на геофизическом или даже долгосрочном, историческом временном масштабе инфраструктуры предстают хрупкими и эфемерными. Римские акведуки до сих пор стоят, но большинство из них уже много столетий не отводят воду. Мировая телеграфная сеть, главная опора всемирной коммуникации вплоть до 1960-х, была в основном вытеснена телефоном. В долгосрочной перспективе кажется, что время подчиняет инфраструктуры себе, а не наоборот. На масштабе геофизического времени катаклизмы, более значительные, чем испытывал кто-либо из ныне живущих, случались с монотонной регулярностью. В то же время такие «мягкие» силы, как протечка воды, капля за каплей превышают возможности технологического контроля (это, к примеру, имеет значение для всё ещё нерешённой проблемы долгосрочного хранения ядерных отходов).

Поэтому — возвращаясь к моему наблюдению в предыдущем разделе — неравномерность «природных катаклизмов» можно рассматривать (на уровне человеческих силы и времени) как один из механизмов конструирования специфики «природы» модерна — опасной, непредсказуемой и/или доставляющей неудобства. Таким образом происходит обособление природы от инфраструктуры, а технология оказывается способом контроля. Тем не менее, на уровне геофизического времени эта неравномерность становится фундаментальным и предсказуемым свойством природы, и таким образом происходит деконструирование упомянутого разделения через демонстрацию постоянного наложения инфраструктуры и природы.

Иными словами, мы могли бы сказать, что инфраструктуры терпят неудачу именно потому, что их разработчики рассматривают природу как нечто упорядоченное, надёжное и отличимое от общества и технологий — такие представления на самом деле являются ключевой характеристикой модерной жизни-в-инфраструктуре. В то же время, природа упорно отказывается соглашаться с этой нововременной установкой. Вместо этого мы можем сказать, что на масштабе длительного исторического и геофизического времени сбои — природное свойство инфраструктур, или даже свойство природы как инфраструктуры (от которой принципиально зависят все инфраструктуры, созданные человеком). Таким образом модерность можно изобразить как состояние системной уязвимости.

Осознание этой уязвимости глубоко укоренено в модерную мысль. Неслучайно, что модерный страх конца света происходит из двух источников: ядерная война с одной стороны и экологическая катастрофа — с другой. Первый из этих источников представляет собой финальное усиление научной/технологической силы.

Широко распространённый (и вполне оправданный) страх ядерной войны, которая может начаться из-за сбоя, нормализовал идею сбоя даже для инфраструктуры, построенной с использованием действительно неограниченных ресурсов (Borning 1987, Bracken 1983). Этот страх достиг своего пика в эпоху Холодной войны — крайне модерного конфликта двух гигантских систем, военные инфраструктуры которых пронизывали всё общество. В более позднее время страх глобального потепления соединяет промышленные инфраструктуры и углеродный баланс в рамках целой планеты. Это снова возвращает нас к ошибочности нововременной установки; технические системы потребляют углерод, но одновременно они полагаются на то, что природа переработает его, выведет из атмосферы и вернёт назад в почву (а в первую очередь — на то, что природа вообще его произведёт). Экономика ископаемого топлива как глобальная инфраструктура — часть этого более широкого процесса. Потому природа — это, в некотором смысле, предельная инфраструктура. Экологическая осознанность, особенно идеи управления целой планетой, определённо признаёт эту взаимосвязь. Мы можем представить «Общество риска» Бека (Beck 1992) как описание появляющейся пост-нововременной установки, которая функционирует, задавая соразмерность природного и социотехнического через обращение к вездесущей категории риска.

Социальная организация

Позвольте мне теперь, вслед за силой и временем, ввести третье многоуровневое измерение: социальную организацию. В отличие от относительно легитимного применения к измерениям времени и силы, понятие «масштаба» применимо к социальной организации только эвристически; размер организации — одна из многих переменных, которые необязательно связаны между собой и обладают относительной важностью. Но всё же для моих целей оно работает — в качество грубого, интуитивного путеводителя. Масштаб социальной организации варьируется от отдельных семей и рабочих коллективов до правительств, государственных экономик и транснациональных корпораций. Он многократно и решительно пересекается такими категориями как гендер, этничности и другими понятиями, которые конституируют идентичность. Здесь я начну представлять эмпирические исследования (что является целью данного сборника).

Как я уже отмечал, инфраструктуры существуют на уровне исторического времени. По моему определению, они существуют также и на больших социальных и экономических уровнях. Большая часть из них создаётся и поддерживается очень крупными организациями (к примеру, телефонные или энергетические компании, государственные или международные регулирующие инстанции). Они могут связывать миллионы или даже миллиарды частных и корпоративных пользователей, которые могут использовать их ежедневно в течение всей жизни (или даже ещё больше). Но с точки зрения пользователей инфраструктуры также существуют на меньших временных и социальных уровнях. В некотором смысле каждое домохозяйство представляет собой индивидуально созданную инфраструктуру, настроенную на нужды семьи или небольшой группы, выстроенную, главным образом, путём отбора коммерчески приемлемых компонентов, связь между которыми обеспечивается с помощью стандартных интерфейсов (например, розетки в стенах, телефонные гнёзда, и телевизионные кабели). Небольшие и эфемерные социальные группы, скажем, состоящие из участников списков email-рассылок или небольшой телефонной книги, могут в значительной степени или полностью функционировать посредством крупномасштабных инфраструктур.

Масштабы социальной организации требуют иной терминологии, чем та, которой я пользовался для описания масштабов силы и времени, так что я позаимствую полезные категории Миса:

· Микро-масштаб: индивиды, малые группы; как правило — краткий жизненный цикл [8]

· Мезо-масштаб: институции, в т. ч. корпорации и стандартизирующие инстанции, в основном существуют несколько десятилетий или дольше

· Макро-масштаб: большие структуры и системы, такие как политэкономические системы и некоторые правительства, существуют многие десятилетия или века

Теперь, как и прежде, я настаиваю на том, что описание инфраструктур на микро-масштабе даёт одно представление об их роли в модерности, тогда как макро-масштаб приводит к совершенно другому представлению. Каждый масштаб рассказывает нам что-то о состоянии современности, но напряжённость между разноуровневыми подходами в то же время ставит под вопрос саму категорию «модерности». Помимо прочего, многоуровневый подход позволяет увидеть серьёзную пролему с социально-конструктивистским подходом в исследованиях науки и техники.

· Микро-масштаб: индивиды, малые группы; как правило — краткий жизненный цикл [8]

· Мезо-масштаб: институции, в т. ч. корпорации и стандартизирующие инстанции, в основном существуют несколько десятилетий или дольше

· Макро-масштаб: большие структуры и системы, такие как политэкономические системы и некоторые правительства, существуют многие десятилетия или века

Теперь, как и прежде, я настаиваю на том, что описание инфраструктур на микро-масштабе даёт одно представление об их роли в модерности, тогда как макро-масштаб приводит к совершенно другому представлению. Каждый масштаб рассказывает нам что-то о состоянии современности, но напряжённость между разноуровневыми подходами в то же время ставит под вопрос саму категорию «модерности». Помимо прочего, многоуровневый подход позволяет увидеть серьёзную пролему с социально-конструктивистским подходом в исследованиях науки и техники.

Мезо-масштабы: большие технологические системы

Теперь обратимся к мезо-масштабу. Есть немало эмпирических исследований, затрагивающих исторический и социологический аспекты отдельных инфраструктур, включая автомобильные дороги (Goddard 1994; Lewis 1997; Seely 1987), телеграф (Blondheim 1994; Standage 1998), радио (Douglas 1987), управление воздушным транспортом (La Porte 1988; La Porte & Consolini 1991) и, с недавнего времени, интернет (Abbate 1999; Hauben & Hauben 1997; Segaller 1998). Наиболее успешными оказались исследования железных дорог (Chandler 1977; Yates 1989), электросетей (Hughes 1983) и телефонных систем (Fischer 1992) [9].

Однако всего несколько таких исследований рассматривали вопросы формирования и развития инфраструктур как таковых (per se). Наиболее последовательные попытки их изучения начались с середины 1980-х силами слабо организованной группы исследователей больших технологических систем (large technical systems), состоящей из европейских и американских историков и социологов (La Porte 1991; Mayntz & Hughes 1988; Summerton 1994). Томас Хьюз, предводитель американских историков технологии и заметный участник группы, задал направление дискуссии, утверждая, что большие технологические системы в масштабе исторического времени склонны следовать чёткой траектории развития. Вначале неорганизованное, разрозненное множество изобретателей и энтузиастов создаёт новые технологические возможности. В какой-то момент «строители систем» (system builders) видят способ организовать эти возможности в целостную систему со значимой функцией, так же как Эдисон продумал систему освещения от генератора через кабель и к электрической лампочке, или как Морзе выдумал (imagined) из проводов, телеграфных ключей и шифра Трансатлантическую сеть. Проект системы должен быть одновременно социальным и техническим, потому что коммерческий успех зависит не только от понимания того, как система может быть построена. Важно и то, в чем её польза и привлекательность для потребителей и клиентов (которые уже решают заявленную проблему каким-то способом). В моей терминологии строители систем придумывают (imagine) инфраструктуру.

После стадии распространения, когда появляются вариации первоначальной концепции, сети начинают приобретать «технологический импульс», инерцию («technological momentum»), которая имеет «массу, скорость и направление» (Hughes 1987). На этом этапе какая-то конкретная версия системы приобретает критическую массу пользователей. Коллективный финансовый и умственный вклад последних постепенно тормозит радикальные изменения основных свойств системы.

Здесь появляются стандарты, ограничивающие возможные конфигурации системы. Это решающий этап, в ходе которого хаотическая конкуренция версий системы организуется вокруг относительно стабильной концепции системы. В конце концов, соревнующиеся сети должны подчиниться этим стандартам, найти ad hoc способы адаптировать своё не-стандартное оборудование или попросту исчезнуть. Стандарты снижают как цены для потребителя, так и риски для производителя, усиливая тем самым импульс доминирующей системы. На этапе консолидации все, кто оставался независимым, подстраиваются под появившиеся стандарты. Формируется единая инфраструктура, иногда в форме общественной или квази-общественной монополии («общественной пользы»). С недавнего времени некоторые крупные инфраструктуры США и Европы (в особенности Великобритании) вступили в другую фазу: дерегулирование, когдагосударство ослабляет или вовсе прекращает защиту монополий, воссоздавая свободный рынок (с ограничениями) таких инфраструктурных сервисов, как телефония или электроэнергия.

Хьюз также показал, что национальные инфраструктуры разработаны в соответствии с различными «технологическими стилями». Сравнивая историю электроэнергетических систем США, Германии и Великобритании, он объяснил их техническое разнообразие влиянием исторических и политико-экономических особенностей стран, а иногда и менее осязаемых причин, таких как стремление утвердить национальную идентичность посредством уникального технологического стиля (Hecht 1998).

Группа исследователей больших технологических систем убедительно показала, что эти и подобные модели можно найти в истории многих крупных инфраструктур. Вывод, который можно сделать из результатов этих исследований, двоякий. Во-первых, отдельные инфраструктуры имеют жизненный цикл, модель развития, видимую на историческом временном масштабе. Во-вторых, инфраструктуры состоят не из одного только оборудования, но и из правовых, корпоративных и политико-экономических элементов. К примеру, федеральные земельные дотации, регулирование со стороны Комиссии по торговле между штатами (ICC, Interstate Commerce Commission — прим. пер.), решения Верховного Суда и защита от спекуляций на фондовой бирже имели такое же отношение к развитию американской национальной железнодорожной системы, как и усовершенствование паровых двигателей, железнодорожных технологий и сигнальных систем. «Технология» не просто испытывает влияние общества; она социальна вдоль и поперёк. Для понимания того, как она формируется, необходимо выбрать подходящие временной и социальный масштабы анализа. Хотя отдельные, индивидуальные строители систем, такие как Эдисон, сэр Томас Уотсон-старший или Билл Гейтс очень важны для истории инфраструктур, главный вывод всех вдохновлённых Хьюзом рассказов — большие социальные институты играют решающую роль.

Большинство моделей, обнаруженных исследователями больших технологических систем, касаются непосредственно развития инфраструктур. Но эти два концепта не вполне идентичны. Концепт «больших технологических систем» сосредоточен на развитии вокруг технологического ядра. Инфраструктуры, напротив, являются не просто большими системами, но социотехническими структурами. Некоторые инфраструктуры, такие как школьная или конституционная системы, мало зависят от технологий (хоть я и не буду останавливаться здесь на этой форме инфраструктур). Кроме того, некоторые виды инфраструктур, в особенности это касается цифровых информационных инфраструктур, можно расширять, соединять и «переопределять» практически бесконечно, создавая сети мета-уровня, выходящие за рамки техноцентричной системы. Хорошим примером является современная «цифровая конвергенция», в рамках которой радио, телевидение, музыкальные записи, сотовая телефония и другие медиа объединяются в новую систему на базе интернета Всемирной Паутины. (Edwards 1998a; Edwards 1998b; Hanseth & Monteiro 1998). Очевидно, эти формирующиеся взаимосвязанные системы не работают по принципу кабельных и телефонных сетей. Понятие инфраструктуры в том смысле, в котором я его использую, даёт возможность увидеть протяжённость во времени, пространстве и технологических связях, выходящих за границы отдельных систем.

Такое описание развития инфраструктур превыше сомнений определяет их как модерный феномен. Строительство инфраструктур от регионального до мирового масштаба невозможно без крупных институций с продолжительным жизненным циклом, большой политической, экономической и социальной силой и (в случае с частным сектором) огромным состоянием. Отдельные люди и небольшие группы влияют на их курс, но только на ранних этапах, до того, как институции возьмут контроль в свои руки. Понимание этого обычно сочетается с широко распространённым взглядом на модерность как на подчинение отдельных людей и сообществ государству и корпоративной власти (Borgmann 1984; Borgmann 1992; Foucault 1977; Vig 1988; Winner 1986). Такие императивы действуют посредством обобщённого и прагматически неизбежного встраивания в формы жизни, предписанные инфраструктурами.

Теперь обратимся к мезо-масштабу. Есть немало эмпирических исследований, затрагивающих исторический и социологический аспекты отдельных инфраструктур, включая автомобильные дороги (Goddard 1994; Lewis 1997; Seely 1987), телеграф (Blondheim 1994; Standage 1998), радио (Douglas 1987), управление воздушным транспортом (La Porte 1988; La Porte & Consolini 1991) и, с недавнего времени, интернет (Abbate 1999; Hauben & Hauben 1997; Segaller 1998). Наиболее успешными оказались исследования железных дорог (Chandler 1977; Yates 1989), электросетей (Hughes 1983) и телефонных систем (Fischer 1992) [9].

Однако всего несколько таких исследований рассматривали вопросы формирования и развития инфраструктур как таковых (per se). Наиболее последовательные попытки их изучения начались с середины 1980-х силами слабо организованной группы исследователей больших технологических систем (large technical systems), состоящей из европейских и американских историков и социологов (La Porte 1991; Mayntz & Hughes 1988; Summerton 1994). Томас Хьюз, предводитель американских историков технологии и заметный участник группы, задал направление дискуссии, утверждая, что большие технологические системы в масштабе исторического времени склонны следовать чёткой траектории развития. Вначале неорганизованное, разрозненное множество изобретателей и энтузиастов создаёт новые технологические возможности. В какой-то момент «строители систем» (system builders) видят способ организовать эти возможности в целостную систему со значимой функцией, так же как Эдисон продумал систему освещения от генератора через кабель и к электрической лампочке, или как Морзе выдумал (imagined) из проводов, телеграфных ключей и шифра Трансатлантическую сеть. Проект системы должен быть одновременно социальным и техническим, потому что коммерческий успех зависит не только от понимания того, как система может быть построена. Важно и то, в чем её польза и привлекательность для потребителей и клиентов (которые уже решают заявленную проблему каким-то способом). В моей терминологии строители систем придумывают (imagine) инфраструктуру.

После стадии распространения, когда появляются вариации первоначальной концепции, сети начинают приобретать «технологический импульс», инерцию («technological momentum»), которая имеет «массу, скорость и направление» (Hughes 1987). На этом этапе какая-то конкретная версия системы приобретает критическую массу пользователей. Коллективный финансовый и умственный вклад последних постепенно тормозит радикальные изменения основных свойств системы.

Здесь появляются стандарты, ограничивающие возможные конфигурации системы. Это решающий этап, в ходе которого хаотическая конкуренция версий системы организуется вокруг относительно стабильной концепции системы. В конце концов, соревнующиеся сети должны подчиниться этим стандартам, найти ad hoc способы адаптировать своё не-стандартное оборудование или попросту исчезнуть. Стандарты снижают как цены для потребителя, так и риски для производителя, усиливая тем самым импульс доминирующей системы. На этапе консолидации все, кто оставался независимым, подстраиваются под появившиеся стандарты. Формируется единая инфраструктура, иногда в форме общественной или квази-общественной монополии («общественной пользы»). С недавнего времени некоторые крупные инфраструктуры США и Европы (в особенности Великобритании) вступили в другую фазу: дерегулирование, когдагосударство ослабляет или вовсе прекращает защиту монополий, воссоздавая свободный рынок (с ограничениями) таких инфраструктурных сервисов, как телефония или электроэнергия.

Хьюз также показал, что национальные инфраструктуры разработаны в соответствии с различными «технологическими стилями». Сравнивая историю электроэнергетических систем США, Германии и Великобритании, он объяснил их техническое разнообразие влиянием исторических и политико-экономических особенностей стран, а иногда и менее осязаемых причин, таких как стремление утвердить национальную идентичность посредством уникального технологического стиля (Hecht 1998).

Группа исследователей больших технологических систем убедительно показала, что эти и подобные модели можно найти в истории многих крупных инфраструктур. Вывод, который можно сделать из результатов этих исследований, двоякий. Во-первых, отдельные инфраструктуры имеют жизненный цикл, модель развития, видимую на историческом временном масштабе. Во-вторых, инфраструктуры состоят не из одного только оборудования, но и из правовых, корпоративных и политико-экономических элементов. К примеру, федеральные земельные дотации, регулирование со стороны Комиссии по торговле между штатами (ICC, Interstate Commerce Commission — прим. пер.), решения Верховного Суда и защита от спекуляций на фондовой бирже имели такое же отношение к развитию американской национальной железнодорожной системы, как и усовершенствование паровых двигателей, железнодорожных технологий и сигнальных систем. «Технология» не просто испытывает влияние общества; она социальна вдоль и поперёк. Для понимания того, как она формируется, необходимо выбрать подходящие временной и социальный масштабы анализа. Хотя отдельные, индивидуальные строители систем, такие как Эдисон, сэр Томас Уотсон-старший или Билл Гейтс очень важны для истории инфраструктур, главный вывод всех вдохновлённых Хьюзом рассказов — большие социальные институты играют решающую роль.